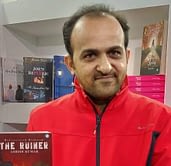

श्री रमेश सैनी

(हम सुप्रसिद्ध वरिष्ठ व्यंग्यकार, आलोचक व कहानीकार श्री रमेश सैनी जी के ह्रदय से आभारी हैं, जिन्होंने व्यंग्य पर आधारित नियमित साप्ताहिक स्तम्भ के हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया। किसी भी पत्र/पत्रिका में ‘सुनहु रे संतो’ संभवतः प्रथम व्यंग्य आलोचना पर आधारित साप्ताहिक स्तम्भ होगा। व्यंग्य के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व योगदान को हमारी समवयस्क एवं आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। इस कड़ी में व्यंग्यकार स्व रमेश निशिकर, श्री महेश शुक्ल और श्रीराम आयंगार द्वारा प्रारम्भ की गई ‘व्यंग्यम ‘ पत्रिका को पुनर्जीवन देने में आपकी सक्रिय भूमिकाअविस्मरणीय है।

आज प्रस्तुत है व्यंग्य आलोचना विमर्श पर ‘सुनहु रे संतो’ की अगली कड़ी में आलेख ‘व्यंग्य निबंध – व्यंग्य क्या कविता का गद्य स्वरुप हैं? चिंताएं/निराकरण’।

☆ साप्ताहिक स्तम्भ – सुनहु रे संतो #5 – व्यंग्य निबंध – व्यंग्य क्या कविता का गद्य स्वरुप हैं? चिंताएं/निराकरण ☆ श्री रमेश सैनी ☆

[प्रत्येक व्यंग्य रचना में वर्णित विचार व्यंग्यकार के व्यक्तिगत विचार होते हैं। हमारा प्रबुद्ध पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि वे हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा की गंभीरता को समझते हुए उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से आत्मसात करें। ]

व्यंग्य एक मानवीय प्रक्रिया है. जो संवेदना के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है. यह शुरूआत से ही मानवीय जीवन का अंग रही है. जब भी, जहाँ भी प्रकृति के विपरीत, नियम के विरुद्ध दिखता है. व्यंग्य समाज और मानवीय जीवन में प्रतिरोध कर दे देता है व्यंग्य से आप सामने वाले को सजग ,सतर्क और सक्रिय कर सकते है.प्राचीन भारत में धर्म ही चेतना का मूल तत्व था.धर्म के आसपास ही राजतंत्र और अन्य व्यवस्था घूमती थी जबकि उस तंत्र में भी अनेक विकृतियां रहती हैं पर अथाह शक्ति के कारण विरोध के स्वर दब जाते थे, आज भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ है.उस समय भी विरोध के स्वर में जन सामान्य को सचेत करने की भावना उद्दीप्त रही हैं, पर आज इसके मध्यवर्गीय रुप में परिवर्तन जरूर आया है. पूर्व में धर्मांधता राजशाही सामांतवादी प्रवृत्तियां विकृतियां ही व्यंग्य के केंद्र में थी. भारतीय महाद्वीप में साहित्य का माध्यम पद्य था. सभी रचनाएं पद्य में रची जाती थी. व्यंग्य की बुनावट का ताना बाना का माध्यम भी कविता था. सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं विकृतियों, कुरीतियों की चर्चा सदा कविता, छंद में की जाती रहीं हैं. इस लिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, वे सभी पद्य में मिलते हैं. हमारे आदि ग्रंथ वेद, पुराण, उपवेद, रामायण, रामचरित मानस सभी पद्य में हैं. तब गद्य के स्वरुप का विकास नहीं हुआ था, पद्य ही संचार का माध्यम था .तब भी कवियों के द्वारा सामाजिक विसंगतियों और विकृतियों को सफलता पूर्वक पद्य में उदघाटित किया जााता रहा हैं. इस सब में कबीर का सबसे बढ़िया उदाहरण है, कबीर ने अपने उस समय में समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों, धर्मांधता कठमुल्लापन को अपनी कविताओं में विषय बनाया, शायद कबीर के पहले, व्यंग्य का सार्थक उपयोग किसी अन्य कवि ने नहीं किया है, यदि किया भी है, इतनी प्रचुर मात्रा में तीखे तेवर के साथ और प्र्भावी ढंग से नहीं किया है. वे जन जन के मनोमस्तिष्क में अंदर तक धसे है. वे सबको आव्हान करते हुए कहते हैं

कबिरा खड़ा बाजार में, लिये लुकाटी हाथ।

जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ।।

अस्पृश्यता और धर्मांडम्बर पर कबीर तल्ख ढंग से कहते हैं

एक बूंद एकै मल-मूतर, एक वाम एक गूदा ।

एक जोतिथै सब उत्पन्ना, को बामन को सूदा ।।

कविता में व्यंग्य का तैवर आज भी नहीं बदला है आधुनिक कवियों ने भी कबीर की तई कविता में व्यंग्य को अपना हथियार बनाया. नारायण सुर्वे की कविता ‘दस्तावेज’का अंश है-

लेकिन क्या कोई बताएगा

इस सदी में चांद महंगा हुआ था ?

कलकत्ते की सड़कों पर घोड़ा बन कर

मेरी आत्मा बग्घी खींच रही थी ?

लेकिन इतना काफी है; हमें भी बदल लेने होंगे अब धुंधलाएं चश्मे

हम भी इस सदी में पैदा हुए; हमारा भी पूरा करना होगा हिसाब-किताब

इसी तरह मुक्तिबोध की एक चर्चित कविता है

मकानों की पीठ पर ।

अहातों की भीत पर ।

बरगद की अजगरी डालों के फन्दों पर ।

अंधेरे के कन्धों पर ।

चिपकाता कौन है ? चिपकाता कौन है ?

हड़ताली पोस्टर……..।’

इसी तरह धर्मांधों पर कवि कुमार विकल की तीखी कविता

मजहब एक भद्र गोली है

जो हर धर्मग्रंथ में पाकीजगी के नकाबों में

छिपी रहती है

और कभी आरती

कभी कलमा

कभी अरदास बनकर

आम आदमी की प्रतिज्ञाओं में

घुसपैठ कर जाती है

ताकि वह इस दुनिया को और गालियां

बुदबुदाते हुए

एक नर्कनुमा जिंदगी में रीत जाए ।

व्यंग्य में कविता का स्वतंत्र अस्तित्व रहा है चाहे प्राचीन हिंदी साहित्य हो या आधुनिक हिंदी साहित्य. स्वतंत्रता के बाद प्रमुखतः काका हाथरसी माणिक वर्मा, निर्भय हाथरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी का स्मरण किया जाता है. ये सब मूलतः मंचीय कवि थे. इन्होंने सदा मंच के साथ ही साहित्य का भी सम्मान रखा. काका हाथरसी, और हुल्लड़ मुरादाबादी की रचनाओं में हास्य का पुट अधिकता से था. पर माणिक वर्मा की कविता का स्वर व्यंग्य का रहा है. अतः यह कहना ठीक नहीं है या जल्दबाजी होगी कि व्यंग्य, कविता का गद्य स्वरुप है. व्यंग्य का गद्य रुप काफी समय के बाद आया है आधुनिक काल के आरंभ में रुढ़िवादिता के साथ साथ आधुनिकता का मोहपाश भी अपने पैर पसार चुका था. समाज में व्याप्त विद्रूपता की वजह से व्यंंग्य के पोषक तत्वों के कारण व्यंग्यकारों को फलने फूलने का पूरा पूरा अवसर मिला. स्वतंत्रता के पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतापनारायण मिश्र और बालमुकुद गुप्त और उनके समकालीनों ने थोक में व्यंग्य लिखना शुरू किया, वह भी गद्य में. जिन्हें अखबारों में जगह मिली, पाठकों ने खुले मन से स्वीकार किया. उन रचनाओं का केंद्र बिंदु अंग्रेजी शासन की नीतियां और समाज में व्याप्त कुरीतियां, बुराइयां थीं. उस लेखन की नयी शैली थी. अन्यथा यह सब काम कवि और कविता ही करते थे. स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तरार्ध हरिशंकर परसाई ने लिखना शुरू किया. पहले उन्होंने कहानियां लिखीं. पर उससे उन्हें संतोष नहीं मिला .फिर उन्होंने लेख लिखे. पाठकों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहन करने वाली थीं, पाठक और पत्रिकाओं को उनके लेखों में राजनैतिक और सामाजिक चेतना की चिंगारी की रश्मि दिखी. एक नया तैवर, एक नयी शैली, शब्दों के नये अर्थ दिखे. बस यहीं से व्यंंग्य में गद्य की स्थापना का समय आरंभ हो गया. परसाई जी ने अकाल उत्सव, मातादीन चांद पर, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे है. वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि सैकड़ों रचनाओं से साहित्य समाज में हलचल मचा दी थी. हिंदी व्यंग्य के बारे में हरिशंकर परसाई का मानना था, ‘सही व्यंग्य व्यापक परिवेश को समझने से आता है ।व्यापक सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक परिवेश की विसंगति, मिथ्याचार, असामंजस्य, अन्याय, आदि की तह में जाना,कारणों का विश्लेषण करना, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य मे देखना, इससे सही व्यंंग्य बनता है, जरूरी नहीं, कि व्यंग्य मे हंसी आए. यदि व्यंग्य चेतना को झकझोर देता है।विद्रूप को सामने खड़ा कर देता है आत्म साझात्कार कराता है, सोचने को बाध्य करता है. व्यवस्था की सड़ांध को इंगित करता है. और परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है., तो वह सफल व्यंग्य है. जितना व्यापक परिवेश होगा, जितनी गहरी विसंगति होगी और जितनी तिलमिला देने वाली अभिव्यक्ति होगी, व्यंग्य उतना ही सार्थक होगा.उपरोक्त विचार के साथ ही व्यंग्य के गद्य स्वरूप को मजबूत धरातल मिला, गद्य में व्यंग्य के फैलाव का प्रमुख कारण यह है कि जीवन की आपाधापी की कठिन परिस्थितियों के समय, समाज में फैली विद्रूपता, विसंगति,विडम्बना, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, विकृत सामाजिक रुढ़ियां, बुराईयां, विकृत प्रवृतियां, ठकुरसुहाती, संवेदनहीनता, स्वार्थलोलुपता, आदि को लेखक निर्भीक खुलकर पाठक के सामने लाता है. पाठक यह सब अपने आसपास देखता है. और उसे अपनी ही लगती है. जिससे वह रोज जूझता है. उसे लगता है. किसी को उसकी समस्या से चिंता है. रचना में उसे अपनी मौजूदगी दिखती है. इससे व्यंंग्य को पसंद करता है. और पसंद करता है व्यंग्य के गद्य फार्म को. क्योंकि उसे इस फार्म में पढ़ने और समझने में आसानी होती है.समय को व्यंंग्य ने पहचानाा,और पाठक ने व्यंग्य को हाथों हाथ लियाा. उस समय परसाई के साथ साथ व्यंग्य को केंद्र में रख कर सामाजिक राजनीतिक, विकृतियों को उघाड़ने का काम शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी, नरेन्द्र कोहली, श्रीलाल शुक्ल, के पी सक्सेना, सूर्यबाला, शंकर पुण्ताम्बेकर, लतीफ घोंघी, अजातशत्रु लक्ष्मीकांत वैष्णव, श्रीबाल पाण्डेय आदि ने बखूबी किया. और व्यंग्य को गद्य के स्वरुप में स्थापित किया और व्यंग्य कविता के साथ साथ गद्य के अस्तित्व के में आ चुका था.इसके बाद व्यंग्य के इस रुप ने पाठक और लेखकों को आकर्षित किया . आज गद्य मे व्यंग्य का स्वरुप अधिक मुखर है, और पद्य में अलग उपस्थिति दर्ज करा है. ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. कि व्यंग्य कविता का गद्य रूप है. पहले साहित्य और विचार का माध्यम ही कविता था, परअब स्थिति बदल चुकी है. आज व्यंग्य गद्य और पद्य दोनों में स्वतंत्र रूप से प्रभावी है वे एक दूसरे पर अवलम्बित नहीं है.

© श्री रमेश सैनी

सम्पर्क : 245/ए, एफ.सी.आई. लाइन, त्रिमूर्ति नगर, दमोह नाका, जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482 002

मोबा. 8319856044 9825866402

≈ ब्लॉग संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडल (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’/श्री जय प्रकाश पाण्डेय ≈

जीवनरंग

जीवनरंग